元町マガジン

元町マガジン

シェアしてね!

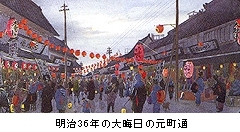

この企画は、かつての西国街道が「元町通」(明治7年)となり、商店街となった大正末期・昭和初期から、アーケードが完成する昭和28年までの「元町通」を紹介するコーナーです。

第7話 骨董店編(2) 「播新」

- 2008/09/01

- 昔の元町通

「御一新」といわれた明治維新時の「廃仏毀釈」で、一時は風向きの悪かった日本古美術界も、明治12年(1879)にアメリカからフェノロサが来日、翌年には岡倉天心が文部省に入省、上野公園では「第一回観古美術展」(内務省博物局主催)が開かれるなど変化の兆しが見え始めました。古道具店が軒を並べた元町通でも、明治14年の夏8月に大阪の古道具屋「播磨屋」の養子・太田新次郎が鎧兜・武具刀剣・仏像などの古美術を扱う「播新」を1丁目(1番街の東半分)に開店、翌年発行の銅版画の商店広告「豪商神兵湊の魁」にも「古道具売買所・播新店」の広告が掲載されています。店は明治20年(1887)に3丁目山側(明治30年に道向かいに神戸凮月堂が開店)に移転、さらに後には、神戸尋常小学校の移転した「元三分教場」の敷地跡地(現在地)に移転し、店前に大仏像を置いた木造3階建の「播新」にはメリケン波止場に降り立った外国人観光客が人力車で向かう店として賑わい、リチャード・ゴードン・スミス(明治31年に初来日したイギリス人の日本古美術品収集家)が残した日記には、西灘・求女塚にあった「播新」の別荘を正真正銘の日本古美術品の博物館だと激賞しています。

「御一新」といわれた明治維新時の「廃仏毀釈」で、一時は風向きの悪かった日本古美術界も、明治12年(1879)にアメリカからフェノロサが来日、翌年には岡倉天心が文部省に入省、上野公園では「第一回観古美術展」(内務省博物局主催)が開かれるなど変化の兆しが見え始めました。古道具店が軒を並べた元町通でも、明治14年の夏8月に大阪の古道具屋「播磨屋」の養子・太田新次郎が鎧兜・武具刀剣・仏像などの古美術を扱う「播新」を1丁目(1番街の東半分)に開店、翌年発行の銅版画の商店広告「豪商神兵湊の魁」にも「古道具売買所・播新店」の広告が掲載されています。店は明治20年(1887)に3丁目山側(明治30年に道向かいに神戸凮月堂が開店)に移転、さらに後には、神戸尋常小学校の移転した「元三分教場」の敷地跡地(現在地)に移転し、店前に大仏像を置いた木造3階建の「播新」にはメリケン波止場に降り立った外国人観光客が人力車で向かう店として賑わい、リチャード・ゴードン・スミス(明治31年に初来日したイギリス人の日本古美術品収集家)が残した日記には、西灘・求女塚にあった「播新」の別荘を正真正銘の日本古美術品の博物館だと激賞しています。同人の日露戦争時の日記によれば、旅順陥落の報で日本人皆が戸外に飛び出し、『万歳』を絶叫した明治37年(1904)2月の紀元節・夜に行われた湊川神社への提灯行列で、元町通で誰よりも大声で『万歳!万歳!』を叫んでいたのは、「播新」の老主人だったそうで、大正期には鈴木商店の金子直吉が贔屓とし、昭和期には来神したチャップリンも訪れた「播新」は神戸の現存最古の古美術店となっています。

安井裕二郎